掃一掃 關注微信

掃一掃 關注微信

( 宋 蘇漢臣《妝靚仕女圖》 )

院墻高聳的庭院里春鶯啾鳴。

剛起床的少女梳洗完畢,

慵懶地坐在銅鏡前,

旁邊站著垂首待侍的丫鬟。

鏡前女子玉手芊芊,

蘭花指微翹,

打開妝奩,描紅點唇。

香爐氤氳,微風習習。

這就是約兩千年前

中國古代女子化妝場景。

殷商時期有了銅鏡,用以自鑒。相傳玻璃鏡子明朝由歐洲傳入,然也只有權貴能有幸用之。在古代,并沒有專門的梳妝臺這一類家具,通常是將女子常用的鏡臺與盛放化妝品、梳妝用具的梳妝匣統稱為“妝奩”,而鏡臺與梳妝匣也并非獨立家具,只是依附于其他家具的器件。唐代文學家白行簡《李娃傳》:“幃幙簾榻,煥然奪目;妝奩衾枕,亦皆侈麗。”

中國傳統造物講究“器以載物”,梳妝臺也是如此,它的發展代表了不同時代、不同階層的審美情趣與價值取向,是中國傳統文化的一個重要組成部分。

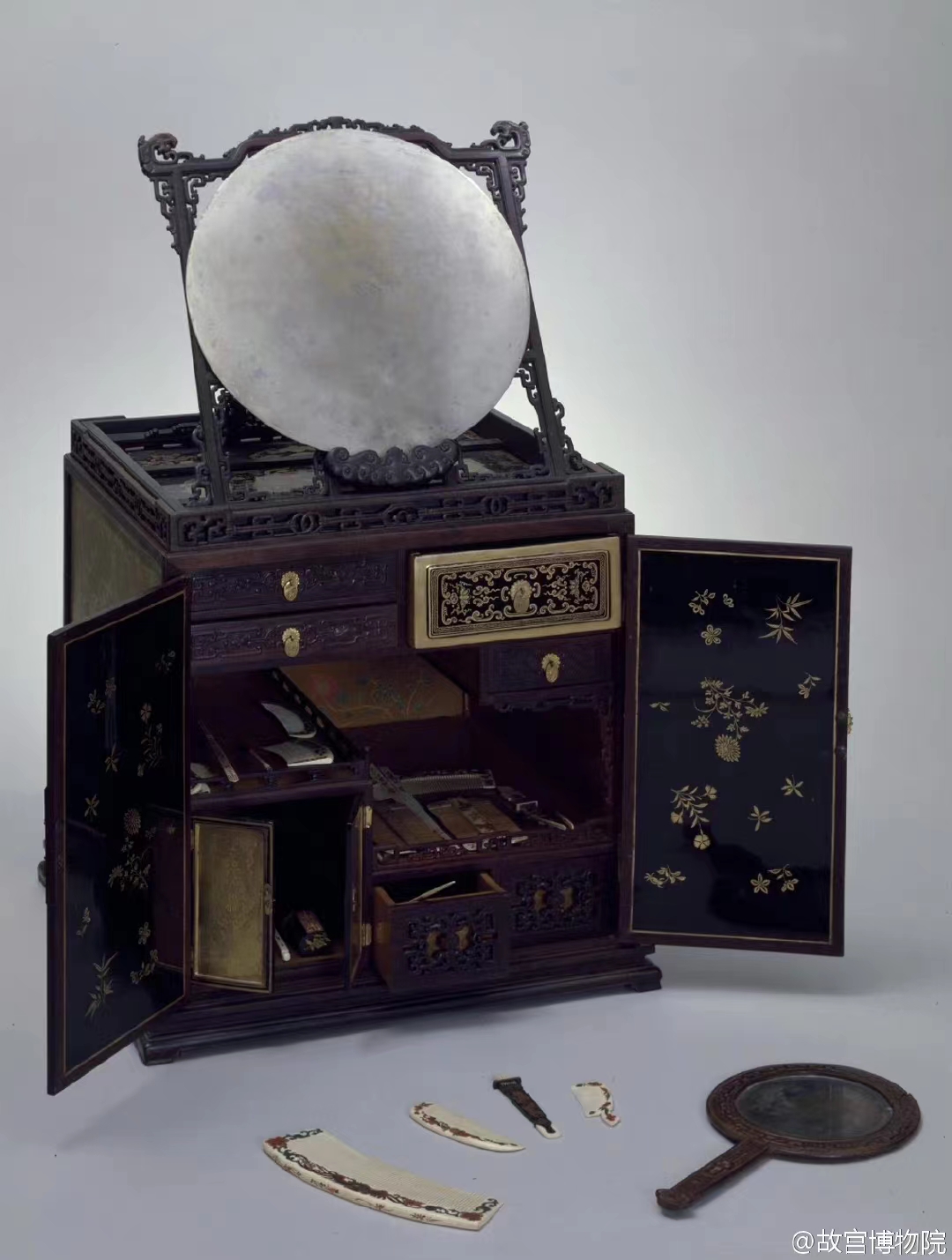

最早的梳妝臺即“妝奩”的歷史,可追溯到席地而坐的時代。女子梳妝時坐在席墊上,各種梳妝用具亦擱置于席面,梳妝完畢,再將零散的梳妝用具收起來。 傳統妝奩形如小方匣,正面對開兩門,門內裝抽屜數個,面上四面裝圍欄,前方留出豁口,后側欄板內豎三扇至五扇小屏風,邊扇前攏,正中擺放銅鏡。

垂足而坐的坐姿在宋代最終確立下來,室內家具逐漸增高,大型梳妝臺也開始進入了人們的視野。這時的梳妝臺,臺面上豎著鏡架,旁設小櫥數格,鏡架中裝大塊玻璃鏡。民國期間,受歐風薰陶,玻璃鏡梳妝臺大量出現,形體較前高大許多,帶有洋式建筑風格。有些簡單的,在臺面兩端安設抽屜,中間以軸相連帶木框的橢圓形鏡子。

(旭東紅木·紅酸枝龍鳳梳妝臺)

妝奩一詞在古漢語里還有嫁妝的含義。“十里紅妝”通常用來形容女子嫁妝的豐厚,而梳妝臺也是古代女子出嫁必備的嫁妝之一。女子出嫁時,因為經濟狀況不同,民俗文化不同,嫁妝可多可少,但“妝奩”和“妝箱”卻是必不可少的,在一些少數民族也不例外,可見,妝奩在古代的婚嫁活動中占有重要地位。

明代有一種妝奩稱為“官皮箱”,因為其名導致很多人誤以為是書房用具,著名物專家王世襄先生從傳世物甚多、花紋題材多與婚嫁有關的吉祥圖案等角度,認為官皮箱是陪嫁妝奩,乃婦女用具,其蓋下平屜適宜存放銅鏡、油缸、粉盒等,下面抽屜可放梳篦、簪、釵等。

(旭東紅木·大紅酸枝金蟬梳妝臺)

梳妝臺作為歷來人們日常生活中必不可少的器具,歷經演變,發展出多種形態,而紅木梳妝臺卻是用現代技藝還原舊制的美。“當窗理云鬢,對鏡貼花黃”在古代梳妝是禮儀,放到現在更是取悅自己的一種方式。